グローバル人材に求められるパーソナリティとは

- 川上 真史氏(ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授)

人材の国際化や多様化が進む中では、従来のような成果に基づくコンピテンシー・モデルだけではなく、個人のパーソナリティに着目することが重要になってきている。採用や人事評価において、どのような視点でパーソナリティを見極め、どう開発していけばいいのか――。心理学的な見地から、新しい人材論に関する研究・開発を行う川上氏が、最新の研究結果を基に解説した。

(かわかみ しんじ)京都大学 教育学部 教育心理学科卒。産業能率大学 総合研究所 研究員、ヘイ コンサルティング グループ コンサルタント、タワーズワトソン ディレクターを経て現職。主に、人材の採用、評価、育成システムについて、設計から運用、定着までのコンサルティングを担当。また、心理学的な見地からの新しい人材論についての研究、開発を行うことで、次世代の人材についての考え方も世の中に提唱する。2003年~2009年 早稲田大学 文学学術院 心理学教室 非常勤講師。現在、ボンド大学大学院 非常勤准教授、明治大学大学院 グローバルビジネス研究科 兼任講師(社会心理学担当)、株式会社ヒューマネージ顧問、株式会社タイムズコア代表も兼任。

「パーソナリティ=人格」であり、性格やキャラクターとは異なる

セッションは、「パーソナリティ」とは何か、今なぜ人事担当者が「パーソナリティ」に着目することが重要なのかという説明から始まった。

「パーソナリティとは、日本語に訳すと『人格』です。『性格』と混乱しがちですが、性格は英語ではキャラクター。『人格』と『性格』は、まったく異なるものです。パーソナリティについて、心理学では百数十年研究されてきて、一応、結論的なことが出てきています。パーソナリティは後ほど詳しく解説しますが、大きく五つの項目で規定されていて、それ以外のものはすべて、この5項目をブレイクダウンしたものや、組み合わせたものです。しかもこの5項目は、世界中どの国で調査しても変わることのない普遍的なもの。世界共通のパーソナリティ項目です。そこで、そろそろ人事の皆さんも、少し踏み込んでいってもいい時期なのではと考え、今回、このテーマを取り上げることにしました」

心理学者のオールポートは、パーソナリティを「環境に対する独自の適応方法を決定する、複数の心理、生理系の個人内にある力動的体制」と定義づけている。その言葉の意味を、川上氏は以下のように解説した。

「『独自の適応方法』というのは、個人によって同じ環境でも違う反応をすること。例えば、熱いものを触ったら手を引っ込めるというのは、誰もが共通の反応なので、パーソナリティとは言いません。また、パーソナリティを規定する要因は単一ではなく、『複数の』要因が複雑にからみ合っています。例えば、ユングやフロイトのように、人間の無意識的なところにも焦点を当てて深いところを捉えようとする人もいますし、もう少し意識に近い思考力を捉えようとする人もいます。そのため、複数の要因のどの層を見ているかによって、パーソナリティのとらえ方が変わってしまうという傾向があり、パーソナリティをややこしくしています。

また、精神的な要因だけではなく生理的なもの、例えば血圧や体力、病歴なども、パーソナリティに影響します。さらに、『個人内にある』とは、場面の違いに左右されることなく、どんな条件でも出てくるもの。ある場面でだけ特異的に出てくるのは、場面特異性のある反応で、パーソナリティではありません。そして、『力動的体制』というのは、外に向けて発動されることが準備されているもの。単に心の中にあって周りから見えないものではなく、他者や周囲との関わりの中で外に向けて出てくるものであると定義しています」

つまり、どのような場面であっても出てくる、個人を特徴づける、一人ひとりに異なる反応が、パーソナリティ。一方、性格やキャラクターは、場面によって出てくるものが異なっていたり、短期的なものであることが多い。

「会社ではこんな人だけど家では違うとか、学生の頃はこうだったけど社会人になったらこんなふうに変わったとか。そういうことは日常の中でよくあることですが、それはパーソナリティではありません」

あらゆる人格の基本となる「パーソナリティのBig5理論」

パーソナリティが重要視されるようになってきた背景を、川上氏は大きく四つの視点から語った。

「一つ目は、ネットの発達などによって、権威や情報力の差がパワーとして通用しなくなってきていること。企業の中でも、役職者だから人がついていくのではなく、こんな素晴らしい人についていきたい、一緒に仕事をしたいなど、どういう人かが影響するようになってきました。人格者が人を動かし、組織をまとめ、組織のモラルに強い影響を与えるようになっているといえるでしょう。二つ目は、ダイバーシティの拡大です。特にグローバルで働く場合などが典型ですが、日本で当たり前に行っていたビジネスマナーが通用せず、『こう振る舞えば信頼される』というものがなくなってきています。そうすると、より本質的な深い人間性が、お互いに良い関係を作り、信頼を持たれるカギになってきます。

三つ目は、人を見る目の向上です。コンピテンシーなどが浸透し、行動事実ベースで人事を考えるようになってきました。表面的な見かけや、自分にとっての損得ではなく、人を正確に見る時代になっているのです。四つ目は、仕事の高度化・困難化に伴って、より高いレベルでのコンピテンシーの発揮がさらに重要になってきたこと。単なる成果主義ではなく、安定した個人の『動機』が必要になっています。

コンピテンシーは、もともとパーソナリティ論です。成果につなげるために、どう考え、判断し、行動するか。それがコンピテンシーですが、結局、そのような動きができる人は何が違うかというと、『動機』なのです。動機論は、パーソナリティの分野です。つまり、高いレベルでのコンピテンシーの発揮には、パーソナリティに踏み込んでいく必要があります。そこまでいって、本当の意味でのコンピテンシーが完成するといってもいいでしょう」

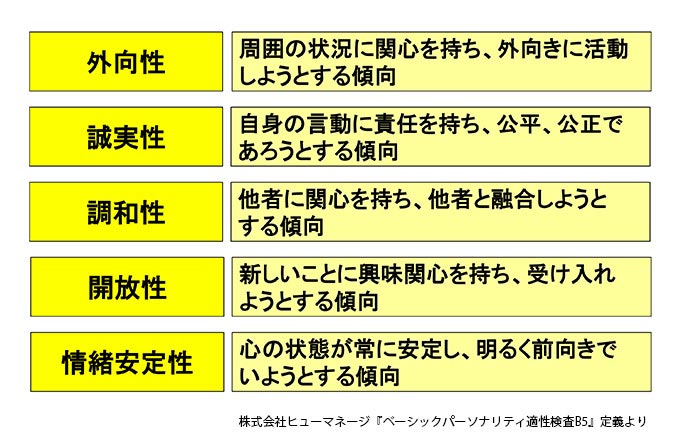

パーソナリティは、五つの項目で規定されている。それが、「パーソナリティのBig5理論」。「外向性」「誠実性」「調和性」「開放性」「情緒安定性」の5項目である。

「『外向性』は、明るいとか社交的ということではなく、興味・関心が外に向かうということです。社会や周囲で起こっていることに興味・関心を持ち、関わろうとする傾向です。つまり、内向的というのは、自分の心の中に興味・関心が向かうということです。『誠実性』は、言葉の通り。自身の言動に責任を持ち、公平、公正であろうとする傾向です。『調和性』は、人間関係において、他者に関心を持ち、他者と融合しようとする傾向です。外向性と似ているようですが、どちらかというと、他者に貢献したいというイメージだと思ってください。相手が望んでいることを受け入れていくということもあります。『開放性』は、新しいことに興味関心を持ち、受け入れようとする傾向。自分の知識やこれまでのやり方に固執するのではなく、より広い知識・やり方を受け入れようとする。いわゆる創造的なところですね。『情緒安定性』は、心の状態が常に安定し、明るく前向きでいようとする傾向です」

これらの項目に関して、人それぞれに、どの程度なのか違いがある。また、互いに関連しあって、その人ならではのパーソナリティを形作っているのである。しかし、どの項目も企業の業績成果との関連性が明白だと、川上氏は語る。

「特に、統括している管理職のパーソナリティがどれだけ安定しているかが、明確に相関していました。5項目の中でも、一番高いのは『外向性』です。いろいろなことに興味関心をもって、問題に目を配り、関わっていこうとする。そういう傾向の管理職でなければ、部下のモチベーションはあがりません。ちなみに、グローバルで見て、世界共通の対人魅力項目は、『誠実性』です。どの国でも、どの民族でも、どの人種でも、共通して重視される。ウソをつかない、裏切らない。そういう人が、世界中どこに行っても信頼されるということです」

パーソナリティの5項目は、安定・不安定に注目する

パーソナリティの5項目は、その組み合わせで個性が見えるので、その傾向が強いか弱いかに注目しがち。しかし、グローバルで活躍するパーソナリティとなると、「安定」「不安定」に着目することが大切だという。

「安定とは、パーソナリティの傾向が出るときに、楽しいとかうれしいとか、ポジティブで前向きな感情が伴って出てくる場合です。逆に、不安定とは、そのパーソナリティの傾向が出るときに、不安とか怒りとか、ネガティブな感情が伴ったり、強い極度なこだわりが伴っている場合です。例えば、『誠実性』が高い人はルールをきちんと守ります。待ち合わせにも、時間通りに必ず来る。なんでそうなのかと聞いたときに、『ルールを守っていると気持ちがいい』と答えるのは、安定している人。『ルールを守っていないと不安で仕方がないから守る』と答えるのは、不安定な人です。『情緒安定性』でも、のべつまくなしに怒っているという人は不安定な感じがしますが、怒るべきときに怒るというのは、安定しているということです」

特に管理職やグローバルになるほど、この「安定」が、個人や組織の成果と密接に関係してくるという。パーソナリティの傾向の強さと、その人の生み出している企業の中での業績との相関関係を調査したところ、どのパーソナリティの傾向でも、“ほどほどがいい”という結果が出た。つまり、パーソナリティの五つの項目いずれにおいても、強い・弱いの両端ではなく、真ん中に近い「ほどほど」の強さの人のほうが、成果に結びついているというのだ。

「例えば、目標達成意欲は『外向性』にひもづきますが、当然、意欲が低い人は成果を出せません。一方、極度に高い人はやりすぎてしまい、これもまた成果が出せません。そんな結果が出てしまうため、パーソナリティを採用では使いづらいとずっと悩んでいました。しかし、逆転の発想で、極度に強い・弱い人をはずすということで、うまくいきました。採用や人事では、この“ほどほど”に注目することが大事です」

両極端に振れることを、「Big5のディレールメント(逸脱)」という。五つの項目いずれにおいても、大きく欠落したり、過剰に強すぎたりすると、成果につながらないだけでなく、組織の中で問題が起こりがちでグローバルにも適応しづらいのだ。

このようなパーソナリティの「安定」「不安定」を、動機論で説明すると、大きくは1900年代前半までと、それ以降の心理学の流れに分かれる。前半は、第一次世界大戦や第二次世界大戦など、社会的な大きな不安を反映した不安定な動機論が中心で、後半から徐々に人間主義的な動機論へと変化している。

「心理学の動機研究は100年以上前、精神分析学的動機論として、フロイトやユング、最近注目されているアドラーなど、精神分析学者が中心となって始まりました。心の中にある無意識の不安がベースになり、人は行動するという考え方です。特にフロイトは、リビドーという心のエネルギーを全て性的な部分に置いていて、違和感を覚える方もいると思います。しかし、当時のヨーロッパは性的な抑圧が非常に強い時代で、女性のクライアントが多かったからこその考え方だったという時代背景を知ると、納得できるのではないでしょうか。その後、行動主義的動機論が登場しましたが、有名なのは『パブロフの犬』。人間の行動はすべて条件付きで行われるというもので、固定観念的な考え方です。そこから徐々に、人間はそんなに条件づけや無意識に振り回されるのではなく、自分が状況を正確に認知し、その認知した状況の中で自ら考え、動いているという動機論に変化してきました。最終的には、70年代以降のヒューマニスティック的動機論、デイビッド・マクレランドが提唱した達成動機論や、エリク・エリクソンが提唱した自我理論などが中心となってきました」

パーソナルティの不安定な動機と注意すべき点

不安定さを伴うパーソナリティの代表的なものとして、「コンプレックス」と「条件付け」についての解説も行われた。コンプレックスとは、本来、『複合している』という意味だが、日本においては『劣等コンプレックス』のことを一般的に指して表現されることが多い。その劣等コンプレックスは、自分のできないこと、ダメなところを意識したのち、そこから目をそらし、無意識の気づかないところに抑え込んで意識上に上ってこないよう精神的なエネルギーをかけ続けている状態。

「例えば、やたらと自慢話をしていて、聞けば聞くほど、『この人本当は自信がないんじゃないか』と思わされる人がいます。そういう人は、自分にも周囲の人にも、自分は偉い、できるんだと言い聞かせている状態とも言えます。人間、多かれ少なかれ、そういうところがありますが、それを整理しないまま抑え込んでいるのがコンプレックスなのです。ただし、劣等コンプレックスに基づいて自慢話ばかりしている人の自己イメージは、本当に自分ほど偉い人はいないと思っている。まさか、自分の心の中に自信がないところがあるとは思っていない。それほど深く抑え込んでいます」

そんな不安定な感情によって引き起こされる代表的な反応は、3種類。まず、「自分だって、あの人と同じようにできるはず」「たまたま今やっていないだけで、やればできる」と思いこむ「同一視」。さらに、ある一つの話題になると、必ずいつも極端に拒絶したり批判したり。そして、「そんなことをやっても意味がない」「価値がない」と決めつけて納得させている「反動形成」。さらに、「自分自身、こんなことができないのは、あの人のせいだ」「こんな状況のせいだ」と、自分以外のもののせいにする「投影」。このような反応は、誰もが日常的につい口にしたり、職場で見聞きしたりしているはずだと、川上氏は言う。

「精神分析的にコンプレックスを解決するのはとても大変ですが、これらの反応をコントロールすることは、比較的簡単なんです。この3種類の反応があることを覚えていて、その反応を示してしまったときに『あ、やってしまったな』と気づく癖をつけていくと、比較的簡単にコントロールできるようになります。例えば、組織全体でも共有し、冗談っぽく『それって同一視なんじゃないの?』など、笑いながら話せるようになるといいのではないでしょうか」

さらに、「パブロフの犬」に代表される条件付けも、職場でのトラブルなどと結びつくことが多いという。「条件づけは、理由などない思いこみや固定観念になることがあります。部下から『これってなんでこういうやり方なんですか?』と問われて理由が言えず、『仕事はそういうものだ』と言っているときも、実は条件づけられた固定観念だったりします。その意味では、人は悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいという状態になることがあります。理屈ではなく、いつもこの曲を聞くとなぜか涙が出る、それで悲しくなる。そして、理由を後付けする。そんな経験、誰もがあるはずです」

これが、パワーハラスメントの原理でもあると、川上氏は説く。「何か知らないけれど、この人の顔を見ただけでイラッとする、声を聞いただけで頭にくる。そういう人いませんか? 別に直接の知り合いじゃなくて結構です。それが、芸能人やスポーツ選手であれば、日常生活には関係ないので問題ありません。しかし、部下だったらどうでしょう? なぜかこの部下の顔を見たらイラッとする。他の部下が同じことを言ってもなんともないのに、その部下にだけ怒りの感情をぶつけてしまう。後付けで理由を付ける。その理由が完璧であれば、周囲はそれを放置してしまいます。それがパワーハラスメントです。パワーハラスメントは、だいたいが条件付けで起こっています。これを止めなくてはいけません。その方法として有効なのは、逆条件づけ。部下に怒りの感情をぶつけたとたん、罰が来る。それを繰り返すことが大事です」

パーソナリティの安定のために重要になる動機とは?

1900年代後半になって登場した認知的動機論では、状況を正確に認知し、正確に判断することで、それが動機となるとパーソナリティは安定するという。そのような認知を、心理学では「メタ認知」と言う。

「メタとは、何かを超えたということです。メタ認知とは、自分の認知そのものを自覚することで、認知に対するモニタリングやコントロールを行う機能。自分の認知を超えた認知と言えます」

メタ認知的知識を獲得することで、認知に影響を及ぼす要因や自分自身の認知傾向を理解し、正確な判断が可能になる。獲得するためには、特に「完全にストンと腑に落ちた。わかった。クリアになった」というようなメタ認知的体験がとても重要になるという。

「そういう経験がある人は、それ以降、すべてのことにおいて、そこまでクリアにならないと落ち着きません。メタ認知機能がアップします」

ただし、認知的な動機では、自分でも正確に認知していると思い込む危険性がある。そこで、「認知のゆがみ」に関する一般傾向の代表的な二つの例の解説が行われた。

一つは、「フレーミング効果」。同じ設問に対する答えとして、結果的には同じことを言っていて、ポジティブフレームで提示されると共感する人が多いのに、ネガティブフレームで提示されると逆の選択をしてしまうというもの。

「それだけ人間の認知、反応は簡単に変わってしまいます。社員の中にも、ポジティブフレームを中心に物事を見る人と、ネガティブフレームを中心に認知する人に分かれませんか? 要は、どちらの認知傾向化をおさえることが大切になるのです」

もう一つの認知のゆがみは、判断の手抜き(ヒューリスティック)で、三つの手抜きがある。一つ目は、「利用可能性ヒューリスティック」。自分の中で簡単に思い浮かぶ、あるいは簡単に収集できるいくつかの情報だけで判断しようとする手抜き。二つ目は、「代表制ヒューリスティック」。個別の事象をその都度判断することなく、一般的な確率論だけをもとに判断しようとする手抜き。三つ目は、「アンカリングと調整ヒューリスティック」。一度こうだと判断したら(アンカリング)、その後はすべてその基準だけをもとに判断しようとする(調整)手抜き。

「特に人材論では、自分なりのたった一人の思いこんだことで決めつけることが簡単に行われる可能性があります。正確な認知か、手抜きをしていないか、意識することが大切です」

認知のゆがみに関する解説が一通り終わったところで、安定したパーソナリティの動機として、特に企業内での成果につながりやすい「達成動機」の確認が行われた。達成動機は、情緒喚起的動機とも言われ、「自分の力で何かを始めて達成できたとき」に何事にも代えがたい喜びを感じる。そのため、もう一度その情緒を喚起したくなり、前よりも高い成果を創出しようと、「達成動機」につながるのだ。

「ただし、達成動機の大きな問題の一つは、主に幼少期に形成され、大人になってからの開発が難しいという点です。なぜかというと、子どもは物事を分析的に細かくとらえないので、例えば5メートル泳げるようになったら、とても喜ぶ。しかし、大人はやった! という達成感が得にくくなっているわけです。そこで有効なのが、思いもよらないところからのフィードバックです。日々、本人もなかなか気づかないような小さな達成をフィードバックしていく。そういうことに基づくと、その人のパーソナリティは極めて安定します」

川上氏は、パーソナリティについて、いくつかの注意点も挙げた。「実は、1970年の日本心理学の会合で、質問紙法で人のパーソナリティを分析してはいけないという結論が出ています。教育研修や自分の振り返りに使うにはいいのですが、採用の時点で、この結果だけで判断をするのは避けてください。パーソナリティは、スキルや能力よりも個人差が激しいので、取扱注意です。分析や開発には、相当な専門性が必要ですし、このスキルが流行っているからといきなり取り入れると、とても危険です」

最後は、Big5の項目は儒教の教えである「五常(五徳)」と重なるという話で、セッションは締めくくられた。

「2500年も前に中国で作られたものと、欧米を中心にこの百数十年をかけて心理学的に研究されて出てきたものとが同じ。だからこそ、まさに時代を超えて、グローバルに共通するパーソナリティは普遍的なものだと言えるのではないでしょうか」

[A-6]4月1日施行の女性活躍推進法! 対象企業15000社が取り組むべきこととは?

[A]経営視点の人事

[LM-1]人の成長を促し、チーム力を高める「言葉」と「期待」のかけ方

[B-5]伊藤忠商事の挑戦 ~ベテラン事務職女性をカギとした組織風土改革5つのステップ~

[B]いま改めて考える、従業員のモチベーションを向上させる人事戦略

[SS-1]真の「女性活躍推進」を実現するため、企業が克服すべき課題とは

[C]社員の仕事の質と働きがいを高め、企業の業績を向上させる 「働き方改革」の要諦とは

[D-5]「自ら考え、自ら動く社員」を生み出す「7つの習慣(R)」

[D]経営の原点としての人事――野村證券の事例から“社員が力を発揮できる仕組み”を考える

[LM-2]これから日本の「働き方」「雇用」はどのように変化し、 人事はどう対応すればいいのか

[E-5]【戦略人事が語る】加熱する人材獲得競争下で人事が考えるべき採用戦略

[E]企業の「採用力」から読み解く、これからの新卒採用戦線

[SS-2]プレイフルシンキング・ワークショップ ~楽しく、チャレンジしたいと思える職場をつくる~

[F]「ダイバーシティ&インクルージョン」はなぜ必要か?

[G]次世代に残すべき素晴らしい会社とは~「ホワイト企業」という概念で日本に活力を生み出す

[H-5]事例から読み解く克つ企業・人材の条件 ~組織を育て成果を上げる教育研修の在り方~

[H]経営課題として取り組むワークスタイル変革 ~変化への対応力を高め、新しいビジネスを創造するために~

[I-5]ヒトを腐らせない企業を作るために組織のなにを「可視化」しなければならないのか?

[SS-3]テクノロジー活用で人事が変わる ~AI・データ分析・ソーシャルメディア活用の基本を知る~

[I]いま求められる、グローバル人材マネジメントとは――日本ヒューレット・パッカードと楽天の事例から考える

[J-1]人材育成は、スキルから「根本知」へ。 全人格で発想するイノベーション人材をつくる。

[J]企業を成長させるキャリア支援のあり方 ――「キャリア自律」と「組織活性化」を実現する

[SS-4]【日本の人事リーダー会】<ご招待者限定> “経営に資する”人事リーダーのあり方とは

[K]変革を起こすリーダーに求められるもの――三越伊勢丹の事例から考える

[L-4]新たな顧客価値を生み出し続ける組織文化の創り方 ~三越伊勢丹グループの取り組み~

[SS-5]グローバル人材に求められるパーソナリティとは

[L]「戦略のパートナー」「変革のエージェント」としての人事部 ~ビジネスにいかに貢献するのか~